今年度も7・8・9月に各1回「田んぼの生きものさがし」を実施しました。

このプログラムは皆さんに田んぼというフィールドがお米を生産する場だけでなく、様々な生きものの生活の場として機能していることを知ってもらうこと、当校の自然共生型田んぼを通して人と自然の共生について皆さんに考えていただきたくて実施させていただいております。

標高1000m近い飯田高原の大自然の中、田んぼで暮らすたくさんの生きものたち。

初夏・盛夏・初秋の観察においてどのような変化が見られたのでしょうか?

まず初めはスタッフが生きものの捕まえ方について教えます。

・カエルは後ろには飛べないので、前方に網を置いて後ろから追い込むこと。

・水生昆虫の多くは水草等で休んでいることが多いため、網で水草をガサガサと

動かしてすくうこと。

ちょっとした工夫で網に入る生きものの数は段違いです!!

何がいるかな?

何がいるかな?

水草の根元をガサガサゴソゴソ(7月)

あそこに何かいた!すくってみよう☆

あそこに何かいた!すくってみよう☆

入っていたのはヒメゲンゴロウだったね(9月)

さあ、楽しい採集の時間です!何が見つかったのでしょうか??

みんな生きものを探して果敢にビオトープの中に入っていきます!

泥がひんやりして気持ちいい!!そんな声がたくさん上がります。

大物をとるぞ!!(7月)

大物をとるぞ!!(7月)

ほらあそこ!何かいるよ!(7月)

ほらあそこ!何かいるよ!(7月)

何か入った!ほら、動いてる!!(9月)

何か入った!ほら、動いてる!!(9月)

逃がさないように慎重に容器へ。(9月)

逃がさないように慎重に容器へ。(9月)

みんながまず捕まえたのはガムシ。

ゲンゴロウに似ているけど、泳ぐのが苦手で水の中だとおなかが銀色に見えます。

これはおなかにためている空気が光って見えるからなのです。

ガムシ

ガムシ

ギンヤンマの幼虫(ヤゴ)

ギンヤンマの幼虫(ヤゴ)

シオカラトンボやギンヤンマのヤゴもたくさんいました。

特に7月と8月は成虫と幼虫を同時に見ることができました。

サワガニ

サワガニ

ミズカマキリ

ミズカマキリ

ミズカマキリは肉食でヤゴや小魚を食べてしまいます。

観察するときは何と一緒に水槽に入れるか、よく考えなくてはいけません。

9月には小さなサワガニがたくさん見られましたが、実はその少し前までお腹にたくさん卵をかかえたお母さんのカニがたくさんいました。無事に生まれて良かったです。

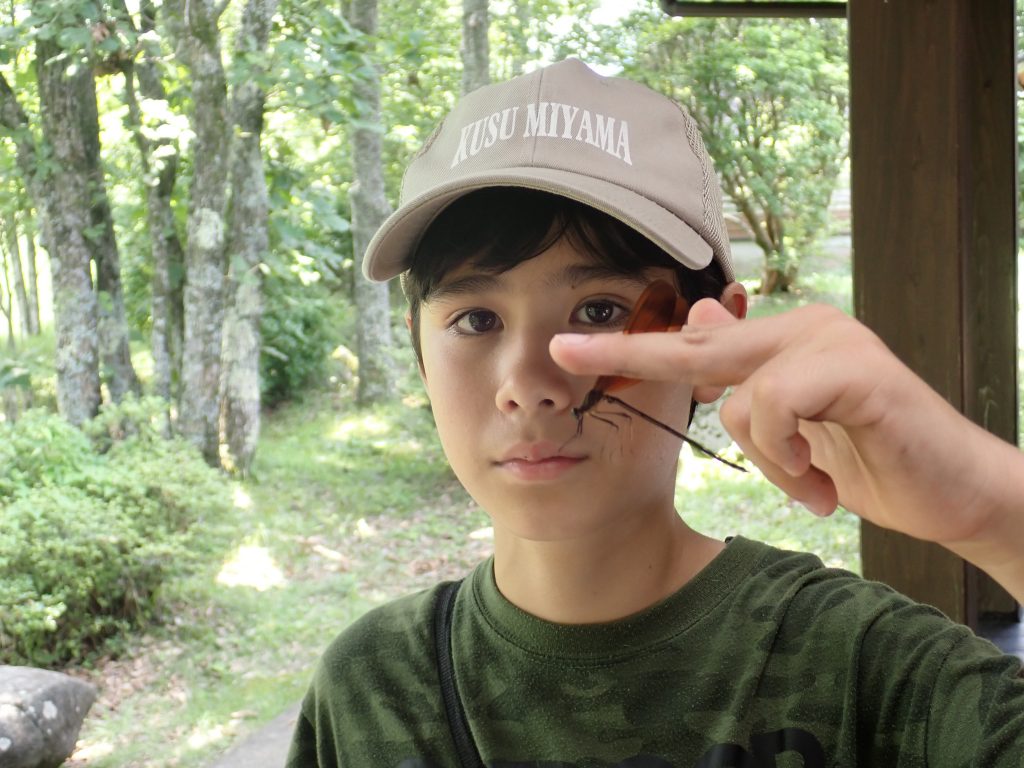

サワガニ、ゲットだぜ!(9月)

サワガニ、ゲットだぜ!(9月)

ツチガエルもたくさん取れたね。(8月)

ツチガエルもたくさん取れたね。(8月)

楽しい時間はあっという間。

さあ、今日の成果を確認しましょう!

自然学校のスタッフが詳しく解説。皆さん静かに耳を傾けてくれてありがとうございました。(8月)

自然学校のスタッフが詳しく解説。皆さん静かに耳を傾けてくれてありがとうございました。(8月)

トレイには生きものがたくさん!!(8月)

トレイには生きものがたくさん!!(8月)

上で紹介した生きもののほか、タカハヤ、ドジョウ、アマガエル、ツチガエル、トノサマガエル、ニホンアカガエル、ケラ(おけら)、コオイムシ、アメンボ、コシマゲンゴロウ、シマゲンゴロウ、クロズマメゲンゴロウ、ヒメガムシ、マユタテアカネ、アキアカネ、オニヤンマ、ギンヤンマ・・・様々な生きものを観察できました。

これにて今年の田んぼの生きもの探しは終了になります。

近年、環境の変化や悪化により田んぼに暮らす多くの生きものたちが数を減らしている中、九重ふるさと自然学校ではまだまだたくさんの田んぼの生きものたちの姿を見ることができます。

人の手でつくられた田んぼという独特の環境下において、生活を適応させた生きものたち。

10年先、20年先も同じ生きものたちが見られる環境を残していきたいですね。

今年度もたくさんのご参加とお申込みありがとうございました。

また皆さんと一緒に生きものさがしができることを楽しみにしております。