6月1日(日)、「森里川海」の最終回、「海と干潟編」を葛西臨海公園鳥類園の方にご協力いただき、葛西海浜公園で行いました。今回もたくさんの生きものを見つけることができました。

まずはスコップを使って、干潟の砂に潜っている生きものを探しました。始めに捕まえ方を教えてもらいました。

砂が僅かに盛り上がっているところを目標に掘り進めていくと、アサリやシジミ、ヤマトオサガニ、ゴカイなどを見つけることができました。

大きなオキシジミ!

その次は網を持って魚探しへ。岩をどかし、足で追い込むと、マハゼやエドハゼなどをたくさん見つけることができました。

みんなで集まって見つけた生きものを解説してもらいました。

ガザミ ハゼ

毎回恒例の水質調査。今回は海水の性質上TDSとECを測定せず、代わりに塩分濃度を測定しました。

分かりやすい生きものの解説はもちろん、川と海の間である汽水域の話や干潟をとりまく環境問題についても解説していただき、とても大きな学びになりました。(川村)

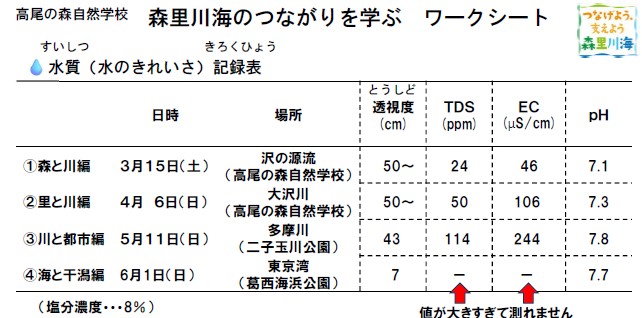

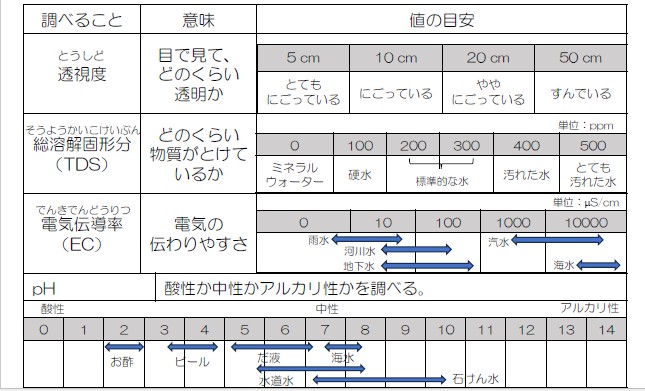

~全4回の水質調査結果~

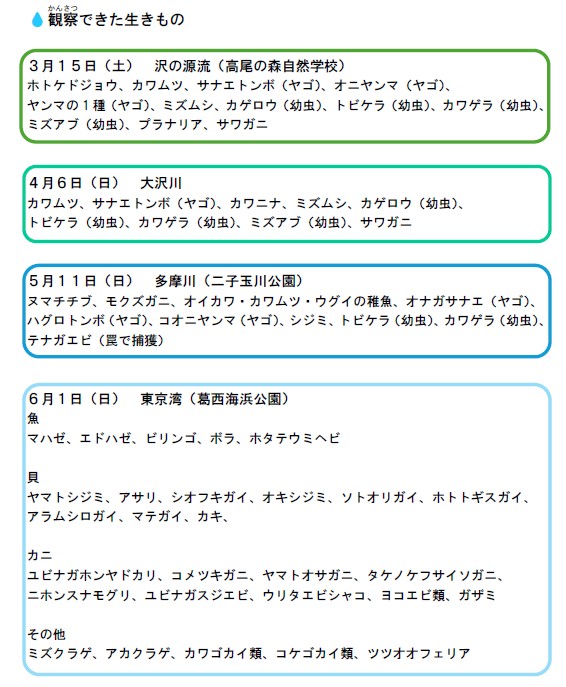

~全4回で見られた生きもの~