特別回(2023年10月7日)

今回は九重町にある山城(岐部城)を探検しました。

この山城は中世(戦国時代)のもので、城主の住まいではなく、

戦いになった際の拠点として築かれたものです。

事前にお城のジオラマで地形などを学び、クイズを交えて楽しく説明を受けました。

城あとには、敵の襲撃から守るためのお堀などが残っており、

ロープを使って上り下りしながら、本丸があった場所を目指し、

全員無事に登りきることが出来ました。

ふるさとの歴史の一幕を実体験とともに学ぶことができ、貴重な体験となりました。

第4回(2023年11月25日~26日)

筑後川流域である、福岡県大川市と佐賀県佐賀市の東よか干潟を訪れました。

大川市では家具職人の方に講師になって頂き、木工体験を行いました。

大川市が家具の町となったのは、筑後川と有明海に面した大川市が船の往来の拠点となり、

船大工から木工の町になったからだそうです。産業と川に深い関係があることを知りました。

今回冬に東よか干潟を訪れた大きな目的は、干潟にやってくる渡り鳥を観察することです。

また海苔漁が最盛期を迎えており、展望台から養殖場を見ることが出来ました。

干満差が6メートルにもなる有明海が育む生態系と、人の生業(海苔養殖)を知ることが出来、

昨年の夏とはまた違う学びと魅力を感じることが出来ました。

*第4回の活動は一社)北部九州河川利用協会「河川利用推進支援事業」として実施しました。

干潟に飛来する野鳥を観察

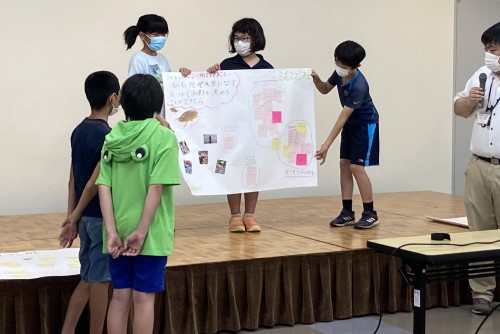

ふるさと探検クラブは平成27年度より継続して九重町教育委員会、

九重ふるさと自然学校の共催で実施している人材育成事業です。

今年も多くの皆さんにご協力頂き、様々な体験をすることが出来ました。

この場を借りてお礼申し上げます。