今年も親子で楽しみながら学ぶ「田植えと初夏の生きものしらべ」を実施しました。

午前は田植え、午後は田んぼの生きもの採集・観察と、充実した時間になりました。

九重ふるさと自然学校では、お米の苗も種もみから手作りしています。

4月に種まきしたポット苗は、暖かいビニールハウスの中でぐんぐん成長!

5月に入る頃には、生き生きとした新緑の葉っぱを出しました。

そして来たる6月1日、待ちに待った田植えの日を迎えました。

初めにスタッフから田んぼという環境や田植えの仕方について説明。

楽しむだけでなく学びながら体験するというのが、自然学校で大切にしている点です。

苗を取り、泥に入って1列に並び、田植え紐で位置を決めたら息を合わせて1株ずつ植えていきます。

初めは慣れない手つきだったお子さんも、後半にはスムーズに!

泥に足を取られることも多々ありましたが、みなさん最後まで熱中し無事に終えることができました!

お昼を食べて、午後はお待ちかねの田んぼの生きものしらべ!

九重ふるさと自然学校では「自然共生型田んぼ」の名のもと、お米を育みながら生きものも棲みやすい田んぼづくりをおこなっており、様々な生きものが生息しています。

この時期の田んぼの主役はズバリ!「オタマジャクシ」

みなさん網を上手に使ってたくさんのオタマジャクシを捕まえていました。

中には足が生えているものや尻尾が生えている小さなカエルも…

大きなトノサマガエルが捕まった時は、歓声が上がりました!

にぎやかな採集会の後は、生きもの観察の時間。

最終的にはカエルの他にも、卵を背負ったコオイムシやもうすぐ羽化しそうな赤とんぼのヤゴ、ゲンゴロウやガムシの成虫と幼虫などたくさんの生きものが捕まりました。

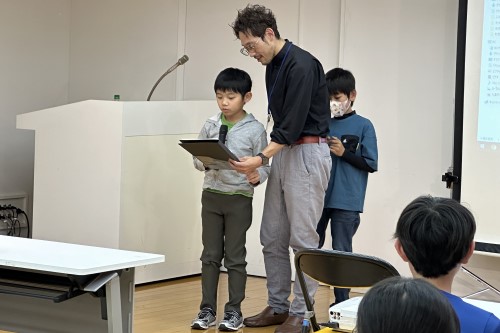

あっという間に観察の時間も終わり、最後は今日の活動のまとめ。

生態ピラミッドを使って、田んぼという環境の重要性と生態系について学びました。

環境の変化などにより田んぼを棲み家とする生きものたちが全国的に減少している現在、みなさんにはぜひ「田んぼはお米だけでなく、多くの生きものたちも育んでいること」を心に留めておいて欲しいと思います。

次回の親子で楽しむ☆田んぼプログラムは10月の「稲刈りと秋の生きものしらべ!」

すくすく成長する稲、そして田んぼに棲む生きものたちを見守りながら、次の活動も楽しみにしております。

最後にご参加いただきました皆さまへ、心よりお礼申し上げます。(宮本)