■第3回(9月27日)~ふるさとの火山を知ろう~

九重町には活火山であるくじゅう連山があります。また町内の至る所で温泉が湧きだし、九重町の暮らしは火山と密接につながっています。第3回はこの火山をテーマに活動を行いました。また、“初めてのふるさと探検クラブ”と題し、この回に限り小学校3年生も参加しました。

3年生はタデ原湿原で活動している“チームタデ原”のみなさんにタデ原湿原の貴重な植物や動物のお話、野焼きについてたくさんのことを教えてもらいました。

午後からは、全員で九州電力の八丁原発電所を見学しました。地熱発電は特別な地形の場所でしかできず、九重町はそんな珍しい場所がある町だということを学びました。

その後は、火山の蒸気が噴き出し、熱泥が沸き立つ自然の驚異を間近で体感することができる小松地獄へ行きました。ボコボコと沸いている熱泥の中に、卵をつけるとゆで卵ができることに子どもたちはとても驚いていました。

九重町には、自分たちがまだまだ知らない自然があることを実感した一日となりました。

■第4回(12月6日)~ふるさとの冬の自然を楽しもう~

九重町は県内でも屈指の降雪地域です。そんな九重町の冬ならではの自然を楽しむことをテーマに活動を行いました。

午前中は九重スキー場に行き、オープン前のスキー場で色々な体験をさせていただきました。最初にスキー場の方から、九重町にスキー場ができたきっかけや、雪作りの様子について教えていただきました。

その後は、造雪中の雪山で雪遊びを楽しみました。そり遊びでは、子どもたちが一列につながり合って、全員で転ばずに滑り抜けることに挑戦。子どもたちが心をひとつに滑る様子はとても微笑ましい光景でした。

午後は寒い冬でも外遊びが楽しくなる焚火体験を行いました。今回は2人1組に分かれ、協力して焚火の炎で紐を切る挑戦をしました。2人で相談して役割を決め、手分けをして焚火の材料を確保し、励まし合いながら頑張っていました。炎で紐が切れた時は、子どもたちだけでなくスタッフからも歓喜の声が上がりました。

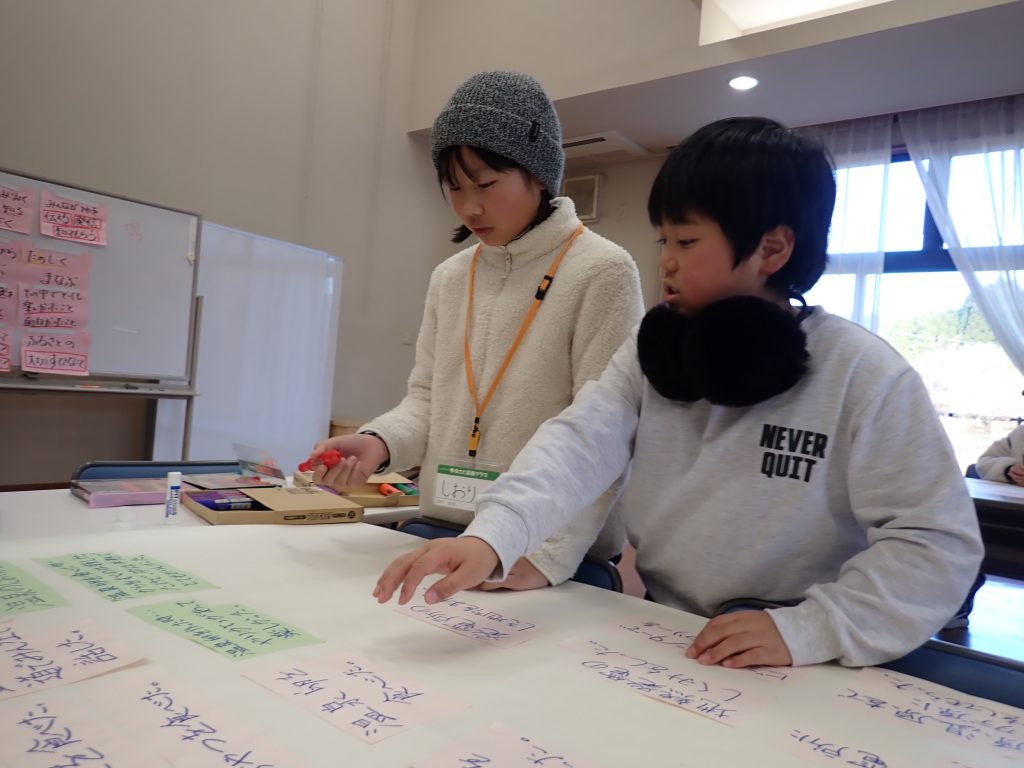

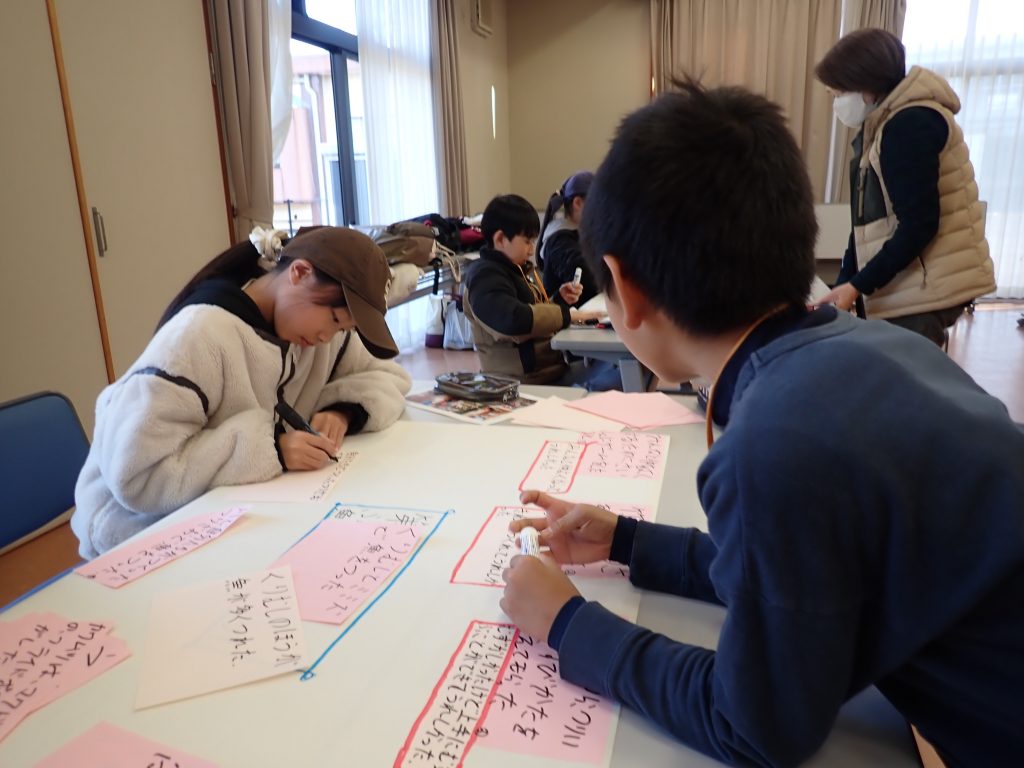

活動の最後は、最終回の報告会に向け発表をまとめる作業を行いました。これまでの活動を思い出しながら、子どもたちは感じたことを模造紙にまとめました。

■第4回(12月6日)~ふるさとの冬の自然を楽しもう~

いよいよ最終回の報告会を九重文化センターで行いました。年末のお忙しい中、たくさんの保護者の方がご参加くださいました。最初に、第1回から第4回までの活動の様子をまとめた動画を子どもたちや保護者に見てもらいました。そして、各回の感想を担当する子どもが発表をしました。

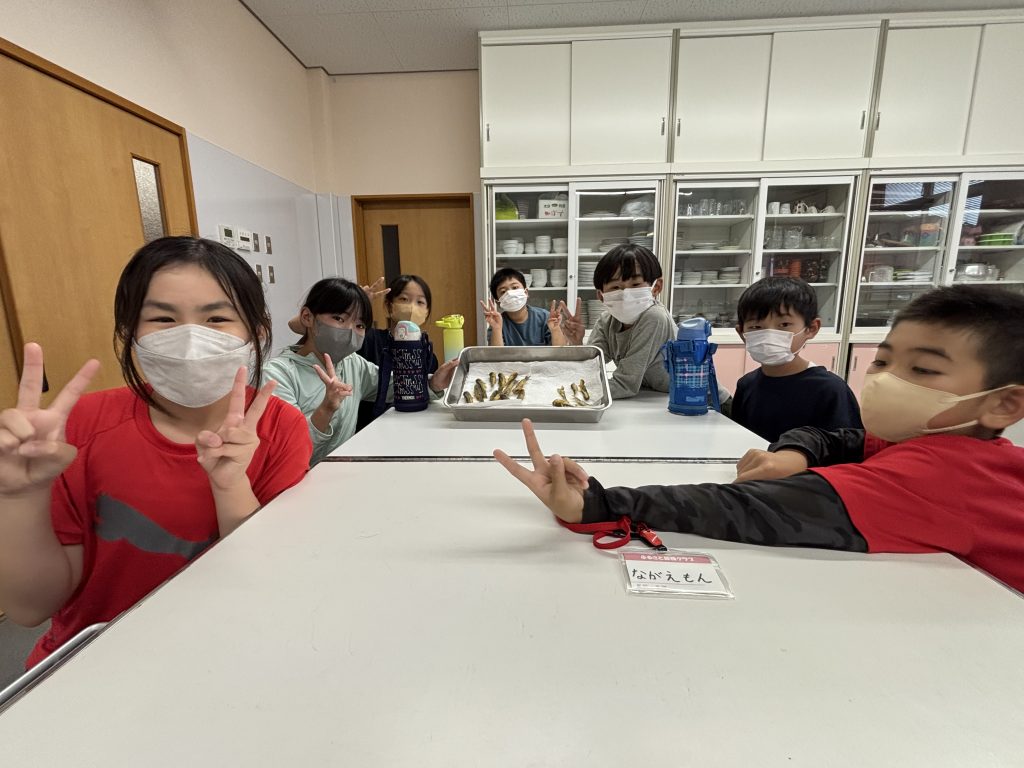

最後に保護者の方からは、「普段家庭では魚を食べないのに食べることができたことに驚いた」、「外で遊ぶことを嫌がるけれど、硫黄山のトレッキングや雪遊びを楽しそうにやっていたので良かった」「毎年、子どもの成長が感じられて嬉しい」などの感想をいただきました。

今年度も多くの方にご協力いただき、活動を無事に終えることができました。この場をお借りして、礼を申し上げます。ありがとうございました。