NPO基盤強化助成報告会

NPO基盤強化助成は、人件費などの財政基盤を強化し、安定的に活動を継続できるような自主事業の構築・確立の支援を原則3年間行う制度です。 NPO基盤強化助成では、「活動団体が一堂に会し、成功事例・失敗事例を共有し、今後の事業に活かす」ことを目的に、助成先団体が前年度の活動報告を行う報告会を2008年より毎年5月に開催しています。

2023年5月21日(日)に、2020年度のNPO自立強化助成、2021~2023年度のNPO基盤強化助成の報告会を開催しました。

今回は、3年間の助成を終了した1団体と助成継続の10団体による報告、2023年度NPO基盤強化助成先3団体の発表をオンラインにて行いました。セブン‐イレブン記念財団の副理事長、理事、評議員、社会貢献推進委員も聴講し、助成先団体の活動内容と積み上げてこられた努力や得られた成果を知ることで、改めて助成金(セブン‐イレブン店頭募金や寄付金)の使われ方を学ぶ良い機会になりました。

審査員(敬称略)

|

審査員長

|

成蹊大学 名誉教授

|

廣野 良吉

|

|

審査員

|

環境省 大臣官房総合政策課 民間活動支援室 室長

|

佐々木 真二郎

|

|

審査員

|

IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者

|

川北 秀人

|

|

審査員

|

東京農業大学 地域環境科学部 教授

|

入江 彰昭 (てるあき)

|

発表団体

| 都道府県 | 団体名 | 事業名 |

|---|---|---|

|

福島県

|

NPO法人 ザ・ピープル

|

衣と食の無駄をなくす フード&クロージングバンク推進事業

|

- 団体コメント

- 私どもの活動は市民の通常の生活に密着した部分で、衣類を燃やさない、それから食品を無駄にしないというところで動いている。衣類、食品を提供する方とそれを必要とされている方々を繋ぐために、自らが行うのではなく窓口を通して行っている。理由としては、自団体に福祉の専門家がいないため。東日本大震災の後、被災者支援の事業を行う中で、寄り添い型の支援を行うと当事者の方たちの悩みに引きずられるように、気持ちがどんどん落ちてしまうという場面をスタッフたちが味わうことになった。福祉の専門的な知識がない状態で生活困窮の状態にある方たちの対応を上手に私たちが行うことができないのではないかということを危惧した。それよりは当事者の方たちが相談窓口に行きやすい土壌をこの地域の中に生み出すことに、私たちは注力できるのではないか。そして、相談窓口の方が当事者の方と信頼関係を作るための下支えになれるのではないかと考え、我々が前面に出るのではなく、社会福祉協議会や就労支援センターの職員が実際に当事者の方たちと面談をして、この先の生活を立て直す道筋を辿るために今食料支援が必要だと判断されたときに、私たちのところにオーダーがくるという仕組みを作った。

- 審査員コメント

- 3年間活動をされた実績が地域で実となっており、こうした活動の助成になっていることを嬉しく思うと同時に、次の世代に引き継いでいるところも見受けられ、希望が持てる。こうした助成が各地域の皆様のそれぞれの環境活動につながっていることを嬉しく思う。そういった場所に私自身も少しでもお手伝いできたということであれば光栄。

- 餅は餅屋。やはり専門領域の方と一緒に連携することが重要であるし、分野を超えた人と一緒にやることで視野がどんどん広がり、複数の課題を同時解決できるアプローチに繋がる。それがおそらくSDGsで、そのようなパートナーシップをすごく意識されていて、また実践もされているところが素晴らしい。

- 利用者と非利用者の定性調査もやって欲しい。具体的に言うと、この衣類が届いたことで利用者は何ができたのか。それに加えて非利用者調査は、何故あなたは繋がらなかったのかを把握できる。見たけど使っていない人は山のようにいると思う。例えば、私も使っていいかどうか分からない、そもそも公的なものが嫌い、あそこから貰ったことをばれるのが嫌だという人もいるかもしれない。なぜ忌避されているのか、心理的ハードルがどこかあるのか。この事業を続けていかれる時に、利用者にどのような価値があったかはエピソード的にも紹介したいが、定量把握もしたい。節約できたおかげで誕生日のお祝いができたとか、経済効果が円の単位だけでなく、その人の暮らしにどういう価値があったかを調べられるのがNPOの大きな強み。

|

都道府県

|

団体名

|

活動

|

|---|---|---|

|

東京都

|

NPO法人 銀座ミツバチプロジェクト

|

持続可能な循環型社会・地域共生の構築

|

|

東京都

|

NPO法人 くにたち 農園の会

|

都市農地・里山環境を活用した野外放課後児童クラブモデル事業

|

|

大阪府

|

NPO法人 大阪湾沿岸域環境創造研究センター

|

漁業と福祉との連携(漁福連携)による地域自然・文化の継承

|

|

徳島県

|

NPO法人 吉野川に生きる会

|

休耕地や荒れ地にバイオ桐を植え脱炭素社会の実現

|

|

大分県

|

NPO法人 笑顔

|

里山自然を生かし野草薬草の再生と廃校整備による野草事業の創設

|

|

鹿児島県

|

NPO法人 喜界島サンゴ礁科学研究所

|

サンゴ礁総合科学を通じた次世代国際リーダー育成拠点の形成

|

| 都道府県

|

団体名

|

活動

|

|---|---|---|

広島県 |

認定NPO法人 西中国山地自然史研究会 |

現代版の「里山コモンズ」を構築して、放棄される里山を保全する |

北海道 |

NPO法人 いぶり自然学校 |

森のようちえんと、生きづらさを感じている若者による里山畜養 |

岐阜県 |

NPO法人 活エネルギーアカデミー |

森林保全・間伐材の利活用と定期物流システム・地域通貨の発行等 |

東京都 |

NPO法人 森のようちえん全国ネットワーク連盟 |

自然の中で育む環境教育、保育指導者養成活動 |

|

都道府県

|

団体名

|

活動

|

|---|---|---|

|

奈良県

|

NPO法人 なないろサーカス団

|

障害者施設が、脱炭素活動と地域づくりを事業性を持って展開する

|

|

長野県

|

NPO法人 F.O.P

|

里山森林と永続的に関わる場所づくり・育成

|

|

福岡県

|

認定NPO法人 改革プロジェクト

|

ランナーによる離島漂着ごみ回収プログラムの実施

|

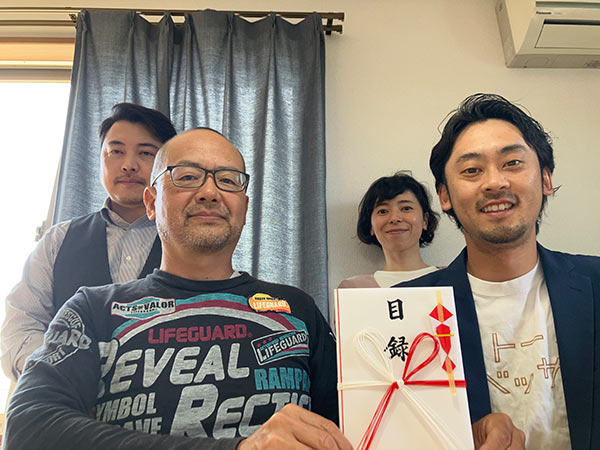

新規助成先3団体には目録を贈呈しました。

審査員長総評

本日、本財団主催の助成報告会にご参加の皆様方には、それぞれご自分の団体の経験に基づいて詳細なお話しを頂き誠に有難うございました。どのような成果があったか、どういう課題に直面したかなど、有意義な情報を参加者の間でかなり共有できたことを嬉しく思っています。そして、本財団の助成を通じて皆様がこれまで培われ、大切に築き上げて来られた貴重な経験値やノウハウに一層磨きがかかり、ご自身の団体活動の改善・強化に繋がっていることを知り、同慶に堪えません。

20年前に遡りますが、途上国に対して開発資金・技術協力を行っている世界銀行主催で会議が招集され、議長大役を務めたことがありました。それまでの評価は、事業、施策に限らず、既往の成果と課題を評価することが中心でしたが、国内外環境が急速に変化していく時代には評価者もその変化を十分理解し、必ずしも案件実施前の評価項目・基準に拘るのではなく、当該変化に配慮して評価することが重要だということでした。Ongoing evaluationとして今や世界的に広がっています。本財団も被助成団体も時代の変化に従って、評価の本来の目的を念頭に、評価手法・体制なども変えていく必要があることはよく理解していると思いますので、その方向で今後のご対応、ご協力をお願いしたいと考えています。

最後に、最終審査員として、皆様へ審査の視点について三点だけお伝えしたいと思います。

第一に、皆様の団体の地域における活動実績と目標を重視しています。セブン‐イレブン記念財団は、各地域のお客様から募金をいただいていることから、地域に根差して地域社会住民の環境意識・成果向上に確たる実績と可能性に富んだ団体であることが重要です。

第二に、基盤整備の基本として、助成活動を通じて団体の人材、組織的能力、組織のガバナンス体制の強化が見越せることが重要です。また、他団体との連携・交流強化を通じて助成案件の効果向上が期待できることです。

第三に、助成案件活動を通じて持続可能な資金調達能力、即ち財政基盤の強化が期待できることが重要です。そのためには、今後も広く、正確で迅速な情報提供交流にしっかりと取り組んでいただきたいと切望しています。何卒よろしくお願い申し上げます。

最終審査会審査員長 廣野 良吉 (成蹊大学 名誉教授)