「セブンの森・セブンの海の森」づくり

日本の美しい自然を次世代に引き継ぐために

日本の四季折々の美しい自然や貴重な生態系を次世代に引き継ぐために、さまざまな団体と協力して保護・保全活動を推進しています。

宮城県の松島湾は多数の島々が点在しており、製塩などを通して海の恵みを受けて発展してきましたが2011年の東日本大震災により、松島湾の環境は激変し、地域の人々を海から遠ざけました。 その後2013年にアマモを海洋環境復興の象徴として「全国アマモサミット2013inみやぎ」が開催され、全国のアマモに携わる人々の交流の場となりました。

「塩竈セブンの海の森」は宮城県塩竈市と松島湾アマモ場再生会議と一般財団法人セブン‐イレブン記念財団の三者で塩竈市北浜緑地護岸沿岸のアマモ場の再生や保全再生活動を実施し、地域の活性化に努めていきます。

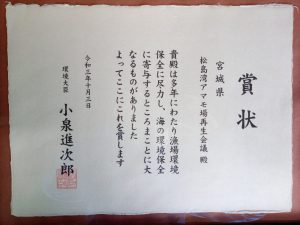

また2021年10月3日、松島湾アマモ場再生会議が、第40回全国豊かな海づくり大会にて「環境大 臣賞」を受賞しました。こちらは長年にわたり漁業環境保全に尽力し、海の環境保全に寄与したことが評価されました。

森里川海のつながりを意識した環境保全・再生と東日本大震災の被害からの復興支援を目的に、第10回塩竈セブンの海の森の活動では、総勢98名の皆様に参加していただきました。

第10回目となる今回の活動では、アマモの花枝採取と海の生きもの調査を行いました。昨年は採取できなかったアマモの花枝ですが、今年は浅瀬でも確認できるほどに回復しており、自然の再生力を実感することができました。松島湾アマモ場再生会議の方からは、「より深い場所では、さらに多くのアマモが繁茂している」との嬉しい報告もあり、海の環境が少しずつ改善されていることが感じられました。

活動の前半は、子どもたちが中心となって海岸の生きものを観察しました。ヤドカリや貝を探したり、引き網にかかった魚やカニをすくい上げてバケツに移す作業は、まるで小さな探検隊のよう。子どもたちは夢中になって海の中をのぞき込み、生きものを見つけては歓声を上げていました。水族館の専門家の方からは、希少な海の生きものについての解説もあり、普段はなかなか知ることのできない海の生態系について学ぶ貴重な機会となりました。

潮が引いた後半は、参加者全員でアマモの花枝を探す作業に取り組みました。黄緑色の細い枝に小さな種がついているアマモの花枝は、最初は見分けが難しく、どこに種があるのか戸惑う様子も見られました。しかし、時間が経つにつれて参加者の目も慣れ、次々と花枝を見つけることが出来るようになりました。

採取した花枝は、協力団体の方々によって別の場所で育てられ、秋には種まきが行われる予定です。震災前と比べると、アマモ場の回復はまだ道半ばとのことですが、こうした地道な活動が未来の海を育てる一歩となります。参加者の中には「また来年も参加したい」「自分たちの手で海を守っていきたい」と話す子どもたちもおり、環境保全への意識が着実に広がっていることを感じました。

今後も、アマモ場の復興と海の生態系の保全に向けて、地域の皆さんと協力しながら活動を継続していきます。

| 回 | 実施日 | 活動内容 | 参加人数 | |

|---|---|---|---|---|

| 加盟店と 本部社員 |

総参加人数 | |||

| 第1回 | 2020年10月18日 | アマモ移植 海洋ゴミ回収 干潟づくり |

16名 | 79名 |

| 第2回 | 2021年5月30日 | アマモ場の生きもの観察 花枝採取 花枝植付 |

3名 | 37名 |

| 第3回 | 2021年10月24日 | アマモの種子採取、選別、播種 | 12名 | 40名 |

| 第4回 | 2022年6月18日 | 海岸清掃、アマモの花枝採取、アマモ場の生きもの観察 | 33名 | 82名 |

| 第5回 | 2022年11月9日 | アマモの種子選別、播種 | 5名 | 22名 |

| 第6回 | 2023年6月17日 | アマモの花枝採取、海岸清掃、アマモ場の生きもの観察 | 48名 | 112名 |

| 第7回 | 2023年11月11日 | アマモの種子選別、播種、アマモ場の生きもの観察 | 33名 | 74名 |

| 第8回 | 2024年6月8日 | 海岸清掃、アマモ場の生きもの観察 | 42名 | 121名 |

| 第9回 | 2024年11月9日 | アマモ選別、アマモ種まき | 37名 | 68名 |

| 第10回 | 2025年6月14日 | 生きもの調査、アマモの花枝採取 | 53名 | 98名 |

| 合 計 | 282名 | 733名 | ||

2020年7月27日(月)、宮城県塩竈市と松島湾アマモ場再生会議と一般財団法人セブン-イレブン記念財団の三者で海洋環境保全再生活動の実施に関する三者連携協定の締結式をマリンゲート塩釜で行い、佐藤洋生副市長と桑原茂会長と記念財団東北地区理事の芳賀康弘が調印しました。